とても寒い日が続いていて、布団から出るのが難しくなってきました…

特に寒い日は車のフロントガラスが凍っていたりも。

また玄関を出ると真っ直ぐに見える安達太良山も日によって被っている雪の量が異なっているを確認するのが日課になっています。

2021年ももう終わります。私自身、大学を卒業し、大玉村に移住をし、新しい経験を多くさせていただきました。

まだまだ大玉村の魅力を多くの人に伝えられていないので、来年も引き続き頑張っていきます。

目次

1 森の民話茶屋①

2 おおたまさんぽ⑤

3 おおたま「たかさ」マップ

4 地域で楽しく過ごすためのゼミ

5 おまけ「土」

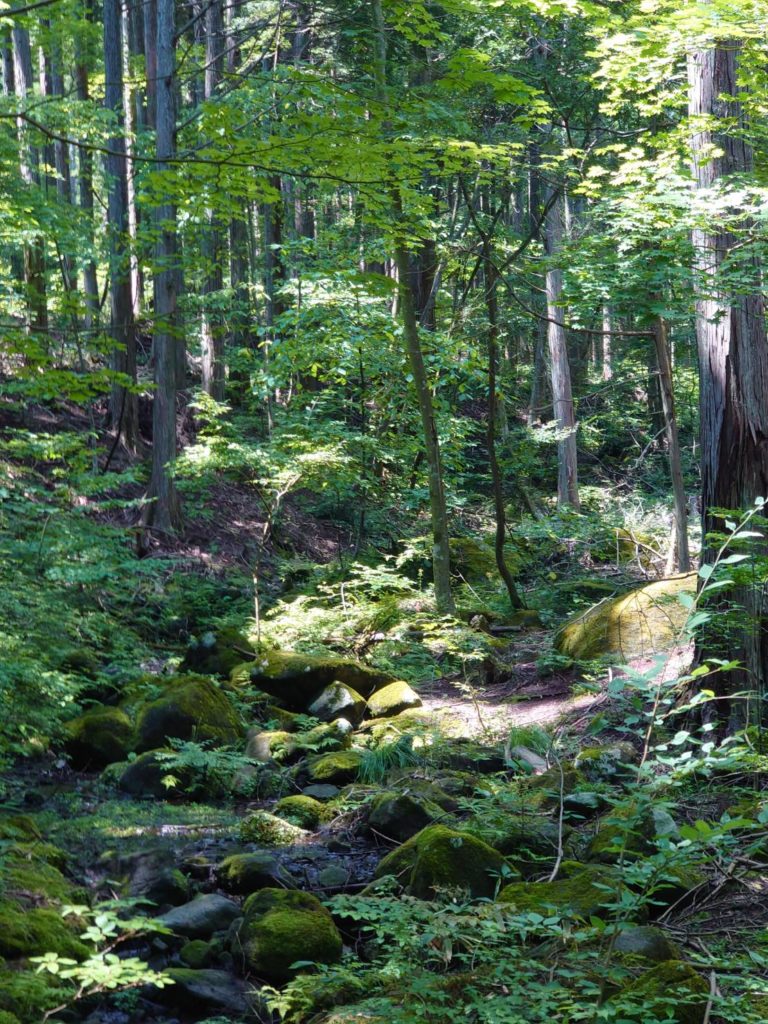

1 森の民話茶屋①

森の民話茶屋の第二幕に向けて活動が開始しています。

これまでに店主である後藤さんを含めた会議は3度行ってきて、方向性が固まってきました。

来年度にかけて行っていくことは大きく分けて3つです。

・後藤さんの話される民話を動画に収めていくこと

・森の民話茶屋で振舞われてきた郷土料理のレシピ集の作成

・地域おこし協力隊の募集も含めて、継承者の募集や育成

動画撮影に関して、13日にふるさとホールにて第一回目の撮影を行いました。2時間ほどの撮影で9話の民話を語っていただきました。

観客のいないステージでの語りでペースがつかみにくいとのことでしたが、とても聞きやすく、温かい気持ちにさせてもらいました。

今度どのように進めていくかは要相談ですが、みなさんに見てもらえるように引き続き撮影をしていきます。

また、レシピ集作成に向かっても動き始めました。

森の民話茶屋で振舞われていた郷土料理は自身の畑で取れたものを使った料理が多いです。

なので、ただレシピに収めるのではなく、畑から撮影・取材をさせていただき、料理に対する想いも伝えるようなレシピ集を目指していきます。

12月は福内さん、鈴木さんのお宅に行き、お話をして頂きました。

お二方とも料理や農業について、知恵だったりこだわりが強く、勉強になることばかりでした。

2月ごろ実際に料理をしていただけたらと思っていますが、まだ食べたことのない森の民話茶屋の郷土料理を今から楽しみにしています。

2 おおたまさんぽ⑤

12月下旬、寒波により一気に寒くなり、雪景色になりました。

福島の雪はサラサラしていて、 触ったらすぐ溶けてしまいました。

とてもいい雪ですね。東京の雪とは大違いです(笑)

また雪が降ると見える景色もだいぶ違います。

地面や屋根やら白一色になるからか、普段より広がりを感じます。

白一色といってもいぐねや山は常緑樹の葉が一際目立ち、普段あまり気にしていなかった苗松山が存在感を強めており、民話にあった「名倉山と苗松山のけんか」を思い出し、この民話が出来たのは雪の降る時期だったのかななんて思いながら歩いていました。

ただ雪景色もいいですが、とても寒いのでもう少し温かくなってほしいです…

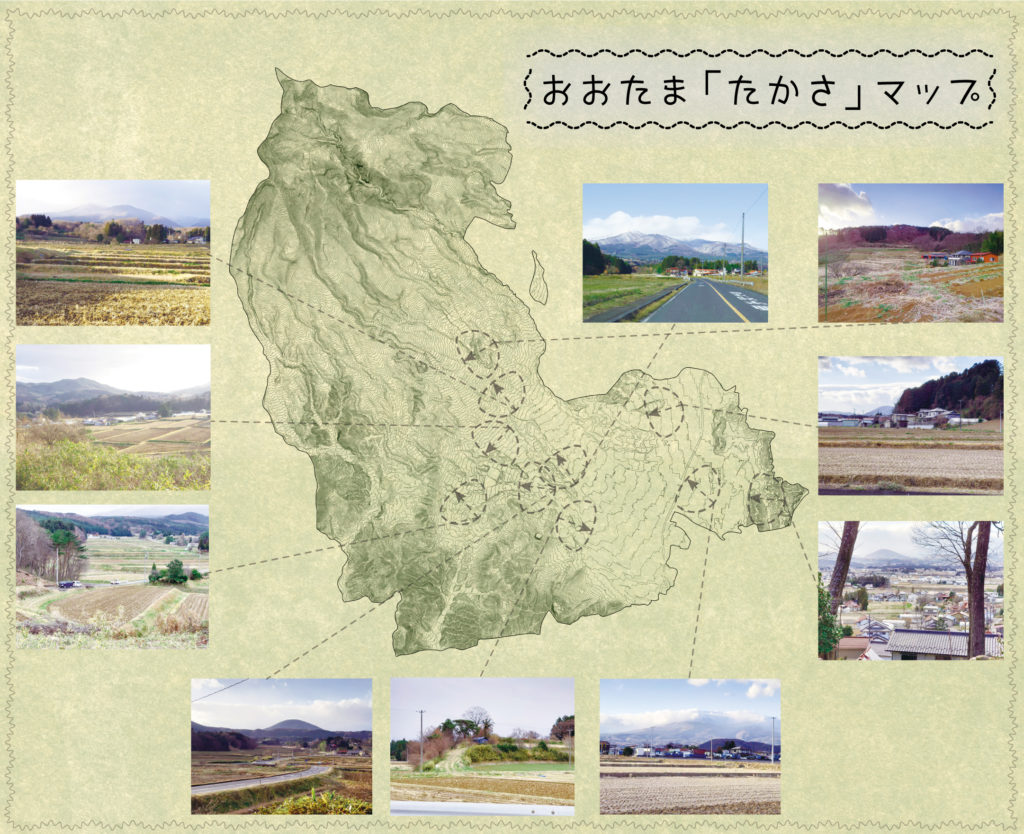

3 おおたま「たかさ」マップ

おおたまマップも第三弾としておおたま「たかさ」マップを作成しました。

標高地図を言い方を変えただけともとらえられますが、今回は大玉村の高さの変化がどれだけあるのかを視覚的に見られるマップを作成しようとしました。

きっかけとしては、二本松の方とお話していると「大玉村は平らな街だよ」と言われたことでした。

確かに二本松と比べると平らな場所は多く、見晴らしがいい。ただ大玉村も小さな丘や名倉山、安達太良山と山に囲まれている標高差のある村です。

そこで、高さに注目して大玉村を見てみようと思いました。

実際、役場周りや田んぼ通りは歩いていても高さを感じることは少なく、遠くに見える安達太良山を始めとした山々が綺麗に見えます。

おおたま学を読んでみると大玉村の平坦部は村内20%ほどを占めているとのこと。

この20%の平坦部が大玉村の平らというイメージを作っているのだと思います。

私がつくっているマップは実用的な使えるマップではありません。

実用性ではなく、一つのキーワードをもとに大玉村を見てみるとどのように見えるのか。普段と異なるフィルターを通して、見ることで新しい発見を見つければと思い、作っています。

次回は2月か3月ごろに新しいおおたまマップを配信できればと思います。

4 地域で楽しく過ごすためのゼミ

今年最後のゼミは12月20日に行われました。

今回の選定本は「大企業の誕生」というアメリカ経営史の本でした。

アメリカが独立し、発展していく過程で社会・企業がどのように変化していったのかを述べられていました。

普段触れることのない分野に触れられるのはこのゼミのいいところですね。

また今回は本宮市在住のバングラデシュ出身の方も来られて、文化の違いについても触れることになりました。

文化の違いとして、一番大きいのは宗教観による食文化でした。

年末であったので今回は終了後に鍋を楽しみましたが、

イスラム教徒の彼は豚肉はもちろん、食べたことがない牡蠣、ホタテの鍋も食べたことがないのでサラダのみを食べていました。

一緒に食事を楽しめないのは残念なことですが、人それぞれ大切にするものは異なります。

そんな当たり前のことにあらためて触れる機会になりました。

5 おまけ「土」

二本松の風爺というカフェで「本たわ」という推し本を紹介するイベントが行われました。

そこで、私が持ち寄った本は「土になる」という坂口恭平さんの本でした。

この本はパステル画や服飾、ギター作りなどなど多彩な活動をされている坂口さんが畑をやり始めた時の日記をまとめた本です。

畑をやり始め、生活リズムが自分中心から畑中心となり、その畑に住み着く猫との関わりや畑の監理している方々との対話など環境の変化が多く語られています。

その中で土に関する考えも変化し、「土になる」ことについて言及をされています。

土になることは一般的に死をイメージしますが、ここでいう土になるは生きることでもあるのです。

野菜たちは土の中から栄養を取り、育つ。それを収穫して食す。

畑作業を通して、土に触れ、土と対話することが「土になる」ということで、生きるということなのだと感じました。

おそらくこの考え方は大玉村に住まれている人にとっては当たり前のことだと感じるかもしれません。

ただ、私の住んでいた東京北区に畑はありませんでした。

いま大玉村に越してきて、畑や田んぼなど土に近い存在になったからこそ、この本の「土になる」が身に染みたのだと思います。

春になったら私もこの畑を通して、「土になる」感覚を体験しようと思います。

コメントを残す