コロナの感染者数もだいぶ減少して、県民割なども始まりました。県内は紅葉シーズンになり、ツーリズムを楽しむ人も多く見かけました。このままコロナが収束してくれるのを願いつつ、福島の抱える問題に直面した一か月でした。

目次

1 県立医科大・民話講演会 後藤みづほさん

2 文化祭・講演会 松本悠以さん

3 富岡町視察

4 おおたまさんぽ④

5 地域で楽しく過ごすためのゼミ

6 おまけ「地域おこしと焚き火と」

1 県立医科大・民話講演会 後藤みづほさん

11月9日、「森の民話茶屋」店主の後藤みづほさんによる民話の講演会が福島県立医科大学で行われました。

これは県立医科大学の福島を知るための福島学という授業の一環として震災以前から続けられている授業です。

私自身、これまで民話を聞くことはありませんでしたが、後藤さんの話す民話は懐かしさを感じました。

私がこの講演を聞きにいった理由としては、今後の「森の民話茶屋」をどのように継承・運営し、民話を次へつないでいくかを考えるためです。

どこか民話は子供のためのものと決めつけていましたが、民話は大人が子供に向けてのメッセージのように感じます。

民話は生活に根付いたお話が多く、それは、聞き手の想像力をかきたてます。

想像力を育むこと、そしてその地域を知り、地域と関わりを持つことができるのが民話の大きな力であり、役目であるのではないでしょうか。

今日、子どもに得られる娯楽は多様性を持っています。それによって、地域を知らずして大人になれるということにつながっているように感じます。

民話を通して、その地域に親密感を持ち、全員が全員ずっとその地域に住むとは限りませんが、少なくとも心の中には残っていく。

そんな愛される地域づくりに一役買うと考えます。

2 文化祭・講演会 松本悠以さん

11月3日、大玉村文化祭最終日に改善センターにて、松本悠以さんの講演会が行われました。

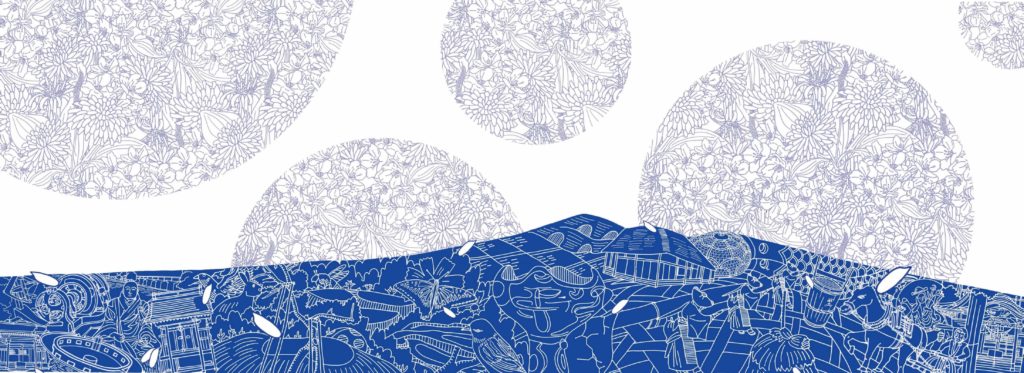

タイトルは『移住一年、大玉村が教えてくれたこと ~「おおたま学」の表紙を描いて~』でした。

松本さんは滋賀県の大学の建築学科を卒業して、建築画家/イラストレーターとして活動されています。

大玉村に移住したきっかけは建築を学び、画家活動できて、自然があるところを求めてたどり着いたそうです。

松本さんの講演から心に残ったこととして、都心ではお金があれば安定した生活を過ごせる。

ただ、災害などお金の効力を失ったときにすぐそばで水や食料を手に入れることができることこそが安定した生活により近いという考えでした。

また、農業を通して、土を知り、生物や植物の関心が講演からはつよく感じました。

都市部と比べれば、ビル群もなければカラオケ、映画館もなく、多様性のないような街に見えるかもしれません。

しかし、自然というのは人類が生み出した娯楽や街並みとは比にならないほどの多様性を持っています。

大玉村は安全な村、そして多様な気づきを与えてくれる村、そんな大玉村のすべてを1枚の絵に込めようとしたのが、「おおたま学」の背表紙です。

3 富岡町視察

11月13日、大玉村国内外交流協会の県内視察として、富岡町に訪れました。

視察したのは、

とみおかアーカイブミュージアム

とみおかワインドメーヌ

富岡町文化交流センター「学びの森」

東京電力廃炉資料館

の4つの施設でした。

私は福島に地域おこし協力隊として行くと決めた時、原発事故のことは頭の片隅に追いやられていたので、いまだ風評被害や復興に向けて話をしている大玉村の方々の活動を見て、驚きを感じていました。

今回、まさに原子力発電が稼働していた富岡町へ研修に行くということで、私自身、今だ自由に入ることを許されず、変わってしまった街を見てどのように思うのか、複雑な気持ちを持って行きました。

私は一番心に残ったのはアーカイブミュージアムで展示されていた震災前の街の模型でした。

街の様子を再現し、そこに住んでいた人たち思い出が記されていました。

そこに記されていたのは若い方たちの思い出だと思いますが、友達と菓子を買って食べたとか、体育館裏で告白されたとか平和な街がそこにはあったことがひしひしと伝わってきました。

東京電力廃炉資料館は、まず動画を見るところから始まるのですが、まず謝罪から始まることに驚きました。

東電が犯してしまった罪というものが計り知れません。また、謝罪し、この過ちが繰り返されないように正確な情報を発信していく場がこの廃炉資料館の役割です。

ここで働く人の重圧はとても大きなものではないかとも思います。また、今回案内していただいた若い方は南相馬市出身でした。資料館の職員さんも地元・福島が東日本大震災を乗り越え、次へ進んでいくために務めているのだと感じました。

しかし、明るいニュースもありました。それは、

とみおかワインドメーヌがワインの生産に成功し、今後町としてワインに力を入れていることです。

実際にブドウ畑も見学させていただきましたが、とても見晴らしのよい素敵な場所でした。

残念ながらこの日は収穫後でワインもまだ醸造中ということで、実際に試飲することはできませんでしたが、また機会を作って飲んでみたいと思います。

4 おおたまさんぽ④

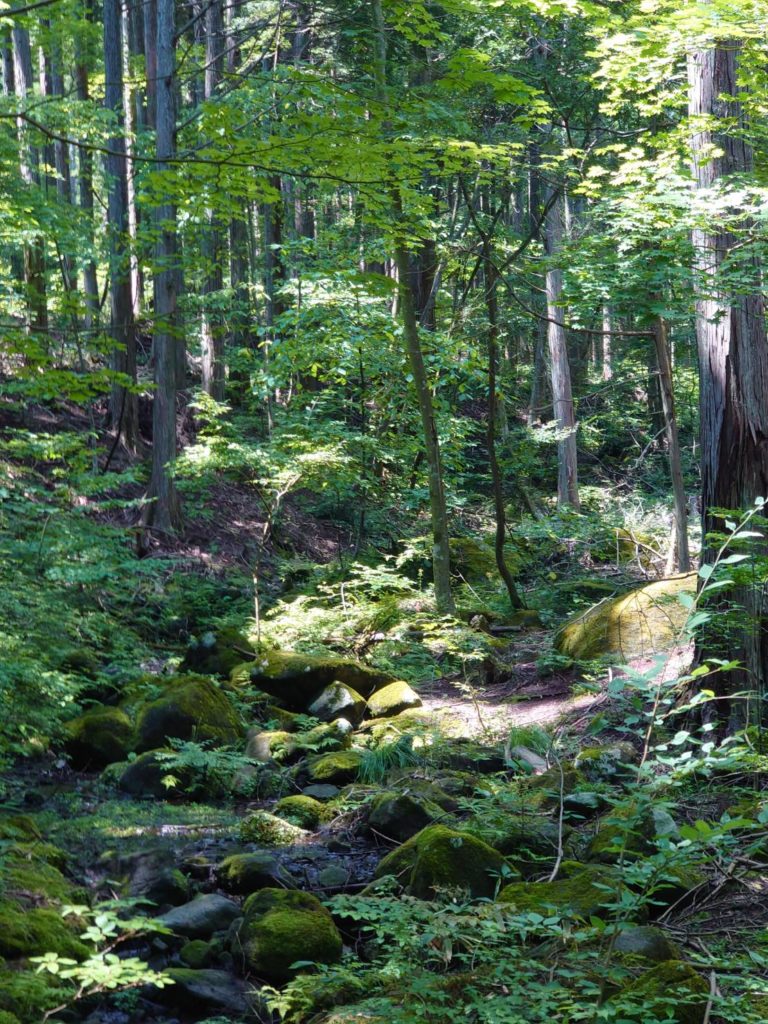

名倉山や安達太良山の木々たちがとても美しく紅葉しはじめました。

最近他の地域にも足を運んでいて、大玉村は平地が広がっていて紅葉する山々は少し遠く、山の全体像が綺麗に見える地域であるなと感じました。

特に安達太良山は山頂付近、中腹、裾野で色が違い、色のグラデーションは村内から安達太良山全体を望めるからこその風景で綺麗でした。

(写真がないので、来年綺麗な写真撮ります…)

また、17時で帰宅するときにはすっかり暗くなってしまっています。

気温も徐々に下がって、ヒートテックを着始めたり、手袋がほしいなと思ったりと冬支度が必要になってきました。

山の方は雪も降り始めたので、車の事故も気を付けていきます。

5 地域で楽しく過ごすためのゼミ

11月22日には、金銭閣にて「地域で楽しく過ごすためのゼミ」が行われました。

今回は、私が担当者として本を選定し、要約した資料をもとに行いました。

私が今回選定した本はドイツ系ユダヤ人であるハンナ・アーレント「活動的生」です。

この本は別名「人間の条件」としても出版されていて、「活動」において「労働」「制作」「行為」といった三つの要素に分けて、人間について考えていこうといった本です。

理解が追い付かなかった部分も多かったですが、参加者8名で思考しながらアーレントの真意や地方創生につなげて議論をしました。

次回は12月20日19時から、同じく金銭閣で行われます。

本は「アメリカ経営史」です。

ご興味ある方はお越しください。

6 おまけ「地域おこしと焚き火と」

これは11月26日に猪苗代町のゲストハウスHanbogさんで行われた地域おこしに関わる方々が集まったイベントのタイトルです。

主催者であり、ゲストハウスの店主である佐川さんは猪苗代町の現職地域おこし協力隊の方です。

韓国のk-popが好きで、猪苗代町から韓国と福島が交流を持てるようにと活動しています。(協力隊のミッションはまた別に農業系で動いているほうです。)

そんなゲストハウスHanbogで12名が集まり、食事を取り、その後焚き火を囲んで地域おこしや日頃の悩みなども語り合いました。

大玉村ではまだ雪に触れていませんでしたが、猪苗代町ではすでに雪景色で、そんな中、焚き火をしていました。焚き火は体の中まで温まりましたし、ゆったりと会話ができました。

久しぶりに夜遅くまでゲームやトランプをやって、学生の時を思い出しました。たまにはこのような一日もいいですね。とても楽しかったです。

いつか大玉村で焚き火をするときはお越しください。

武田孝一

活動をまとめることは大切ですね。またの発信期待しています。

otamatiikiokoshi

ありがとうございます。

11月は講演会や視察が多かったですが、これからはもっと個人的にも動いていこうとも考えています。